Antoine le cumulard

On a beaucoup écrit à propos de Saint-Antoine de Padoue (à confondre avec Saint-Antoine de Lisbonne puisqu’il s’agit du même). D’ailleurs ce simple fait nous nous en dit déjà pas mal sur une des caractéristiques du personnage qui consistait à occuper l’espace. Avec cette assurance qui faisait qu’il se sentait à l’aise partout et partout comme chez lui. En effet, il ne se contenta pas seulement de rajouter à son nom Lisbonne et de Padoue mais bien de toutes les villes où il passa un jour au l’autre. À Toulouse, il est connu comme Saint-Antoine de Toulouse, à Montpellier comme Saint-Antoine de Montpellier, à Cuges-les-pins comme Saint-Antoine de Cuges-les-pins , à Brive-la-Gaillarde comme Saint-Antoine de Brive-la-Gaillarde[1], etc., etc. D’autant plus qu’il s’appellait en réalité Ferdinand.

Des débuts difficiles

Le petit Ferdinand est né d’une famille de nobles militaires. Aux récits de son père, il aspirait à une carrière militaire, couvert de récompenses et de titres de gloires. Mais, manque de chance, comme il est le cadet de la famille, c’est décidé d’avance, pour Ferdinand, ce sera la prêtrise. Contrarié de devoir faire un métier qui amène bien peu de possibilités de gloire, Ferdinand se promit pourtant de devenir le membre de sa famille le plus célèbre. Pour cela il n’existait qu’un seul moyen à l’époque: devenir Saint. Il s’attela alors à se construire un plan de carrière qui lui apporterait à coup sûr, célébrité et canonisation. Tout d’abord il décida de changer son nom, car il faut le reconnaître que c’est difficile de prétendre atteindre le panthéon des saints en s’appelant Ferdinand. Ce sera donc Antoine. Déjà ça a une autre allure. Ensuite, il se résolu à adopter un ordre mendiant, allant à l’encontre de son aversion naturelle pour la pauvreté mais c’était ce qui était en vogue à l’époque. Sa décision fut prise lorsqu’en 1220, après que les restes de moines franciscains martyrs furent ramenés du Maroc au Portugal. Il décida de partir pour le Maroc, afin de se faire martyr lui-même, convaincu que ce serait là le meilleur moyen de devenir célèbre. Mais en débarquant à Messine il trébucha sur un pavé et se cassa l’ongle du petit orteil. Il prit tout d’abord la décision de se couper plus régulièrement les ongles maintenant qu’il se promenait en sandales et il décida finalement de rentrer, echaudé par la douleur en se disant que martyr ça risquait de faire quand même vachement mal. Mais plutôt que d’affronter le jugement de sa famille, le voyant rentrer en un seul morceau, il se dirigea vers Sicile, afin de se faire oublier pour un temps.

Le Saint omniprésent

Il aurait très bien pu alors couler des jours heureux dans le monastère de Montepaolo où il débarqua, mais son ambition démesurée ne pouvait se satisfaire d’un vie tranquille retiré du monde. Il y resta un an, et à l’occasion d’un discours, il se fit remarquer par Saint-François d’Assise qui l’envoya alors en tournée en Italie et en France. Antoine saisi cette opportunité pour lancer sa carrière. C’est lors de ses pérégrinations qu’il devint célèbre, prenant le soin de laisser son nom et sa trace à chaque endroit où il passait. Qu’un cas d’hérésie véritable ou prétendu et l’on trouvait Antoine sur place dans les jours suivants. Si les distances le lui permettait, il visitait plusieurs villes, à la foi vacillante, dans la même journée. Il donnait l’impression parfois de posséder le don d’ubiquité. Ce qu’il prenait soin de ne jamais démentir, par ailleurs. Et pour être certain de laisser une trace, il prenait soin d’accomplir un miracle dans chaque ville ou village où il passait.

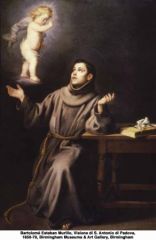

Le Garcimore des franciscains

Faire la liste des miracles accomplis par Saint-Antoine rallongerait inutilement la longueur de cette biographie. Il faut dire qu’il ne reculait devant rien. Si l’on faisait une liste exhaustive, il aurait accompli plus de miracles que Jésus, ce qui aurait pu poser problème car à l’époque on prenait très au sérieux le péché d’orgueil. Son coup de génie consista alors à faire croire qu’il avait tenu l’enfant Jésus dans ses bras, se donnant une légitimité malgré l’anachronisme. Aux sceptiques, peu nombreux, qui lui faisait remarquer que le Christ est mort adulte , il rétorquait que Jésus n’a pas d’âge, puisqu’éternel, donc il est à la fois adulte et enfant. Il poussait même très loin cette logique tordue lorsque quelqu’un osait supposer que les miracles de Jésus avaient une autre classe et plus de portée que les siens.

Les miracles de Jésus ? Mais c’est moi qui lui ai tout appris quand il était tout gosse.

Saint-Antoine

L’un de ses premiers miracles connu est la conversion de la mule, qui en fait appartenait à Saint-François d’Assise, abusant de la pauvre bête qu’il avait séduite et enlevée à son légitime propriétaire, comme révélé plus loin par la découverte de la lettre de ce dernier à Saint-Antoine.

Le pauvre animal avait malgré lui et ses longues dents un don exceptionnel pour les choses de l’amour qui permettait à Saint-François de mieux supporter le voeu de chasteté. La pauvre mule, voyant Saint-Antoine brandir son goupillon, se mit à genoux prête à effectuer sa gâterie habituelle. La foule en délire applaudit.

Le vrai miracle, c’est qu’on ne sent pas ses dents

Saint-François d’Assise

Un autre mirace attesté est la conversion du tyran Ezzelino, qui séduit par les talents exceptionnelles de la mule de Saint-François, accepta de se convertir en échange de la pauvre bête. Saint-Antoine le fit sans aucun remords.

Il convertit aussi un jour une foule d’infidèles, en parlant aux poissons, ce qui n’a rien d’extraordinaire, car ce n’est pas parce qu’on est muet comme une carpe que l’on est forcément sourd.

Quant au miracle qui consista faire parler un nouveau-né, c’est encore grace à l’immense crédulité de la foule incapable de reconnaître un nain d’un enfant.

En résumé, nous pouvons conclure que le vrai miracle de Saint-Antoine c’est d’avoir toujours face à lui, une foule terriblement crédule.

La petite entreprise

Ses voyages firent beaucoup pour sa notoriété mais un jour il se décida à s’installer et fonda un monastère à Brive. Sur place il développa son art de la conversion des hérétiques et des guérisons comme le témoigne ce chant de l’époque.

Au marché de Brive-la-Gaillarde,

pour un” p’tite histoire de pognon,

Des lépreux vétus de simples hardes,

se battaient à coups de moignons

Majestueux, dans sa robe de bure,

Saint-Antoine bien inspiré,

Parvint car c’est dans sa nature

à guérir les handicapés.Mais voilà que ces presque-charognes,

retrouvant l’usage de leur vit

au lieu d’aller comme les ivrognes,

gonfler la foule des convertis.

Donnèrent dans la démesure

usant de leurs nouvelles guibolles

Mais on le sait, la vie est dure :

il moururent de la p’tite vérole

Patron cumulard

Il aurait aussi bien pu se contenter de gérer son petit monastère et y terminer des jours heureux. Mais être le patron d’un monastère ne lui suffisait pas. C’est la raison pour laquelle il devint le Saint-Patron des marins, des pêcheurs, des naufragés et des prisonniers, des pauvres, des oppressés, des femmes enceintes, des affamés, des cavaliers, des amérindiens, contre la stérilité, des objets perdus. Il devint même comme son mentor Saint-François le Saint patron des animaux, ce qui montre bien son ambition sans limite.

Pour se justifier de toute, il se promenait avec la fameuse lettre de Saint-François d’Assise connue sous la forme suivante :

Au frère Antoine, mon évêque, frère François, salut.

Il me plaît que tu enseignes aux frères la sainte théologie, à condition qu’en te livrant à cette étude tu n’éteignes pas en toi l’esprit de prière et de dévotion, ainsi qu’il est marqué dans la Règle.

Seulement voilà, nous sommes en possession de l’original de la lettre, qu’Antoine avait corrigée de manière maladroite, et qui fut reproduite par les moines copistes, qui avaient déjà gobée l’histoire du petit Jésus.

Au frère Antoine,

espèce demoine de mes deux prétendant être unévêque, frère François, salutconnard.Il me

vient aux oreilles que tu te complais dans l’usurpation la plus méprisable etque tu enseignessoit-disant,auxpauvres imbéciles defrèresprêts à croire la moindre de tes conneries, non seulementla sainte théologie,ce qui n’est pas si grave, mais que tu diffuses en te les attribuant tous les trucs que je t’ai enseigné, te faisant ainsi passer pour le champion des miracles,je te rappelle que je t’ai confié mes secretsà condition que l’usage que tuenfasses soit modéré.Or j’apprend que non seulement monsieur se met à parler aux oiseaux mais qu’histoire d’en rajouter il parle aussi aux poissons ? Ente livrant àdecettepratique sans respecter la Règle que je t’avais enseigné pendant tesétudestu n’as fait que confirmer ce que j’avais déjà préssenti quand tu avais séduit ma mule Ursule, la pauvre et que tu me l’as enlevée. J’ai eu vent que tu as utilisé son don naturel pour les gâteries, pour faire croire à la foule qu’elle voulait recevoir le sâcrement. Tu n’es vraiment qu’une saleteignesansscrupules. Il n’y apasgrand chose à récupéreren toi. Il ne te manque ni l’air nil’espritpour m’avoir usurpé le titre de patron des animaux que j’avais eu tant de mal à obtenir qui m’attiraient tantde prièreset de dévotion,tu n’es vraiment qu’une pauvre merde. Mais si tu crois que je vais me laisser faire, tu te fourres le doigt dans l’oeil (si ce n’est pas ailleurs). Je vais repartir moi aussi en tournée et on verraainsi qui est le patron. J’ai plus d’un tour dans ma besace que dans ton sac à merde. Et le monde verra bienla médiocrité dont tu as fait preuve.

J’espère pourtoi que je ne te croiserai pas un jour sur les routes, car après que tu auras eu la gueulemarquéà coups de sandalesdansla gueule tu auras compris qu’on ne déconne pas avecla Règlede Saint François. Tu pourras toujours demander à tes poissons de voler à ton secours ou t’amuser à recoller ton nez que je t’aurais éclaté.

Je te méprise Saint-Antoine de mon cul[2]

Passé la surprise sur le style un peu direct de Saint-François, on est surpris d’apprendre la réalité de rapports qui unissaient Antoine et François. On constate aussi que les moines copistes n’avaient pas vraiment le sens critique.

La fin

Sentant la fin approcher, il décida que le meilleur endroit pour finir ses jours et mettre les plus grandes chances de son côtépour la canonisation serait l’Italie, peuple particulièrement crédule et croyant aux miracles. N’ont-ils pas mis au pouvoir Berlusconi par trois fois ?

[1]je précise aux mauvais esprits qui s’agitent déjà qu’il évita de passer parle village de Moncuq

[2]Je répète, Saint-Antoine n’est jamais passé par Moncuq, cette lettre rageuse de Saint-François ne constitue en aucun cas une preuve.