Un vrai Le Maire

Profitons de cette nouvelle année pour nous souvenir de ce grand explorateur que fut Jacob Le Maire. Malgré le scepticisme de certains, je suis dans l’obligation de préciser que Jacob Le Maire est bien un personnage réel et que je ne m’en sert pas uniquement pour aligner les mauvais calembours.

Jacob Le Maire, comme son nom ne l’indique pas était hollandais, bien que né en 1585 à Anvers. À cette époque les flamants étaient néerlandais et parlaient le flamand. De nos jours le flamand est belge et parle le néerlandais. Pour en revenir à Jacob il était Le Maire par son père, selon la coutume qui veut que le fils porte le nom du père jusqu’à ce que des hordes enragées de féministes ne viennent tout chambouler à tel point que l’on ne sait plus aujourd’hui si le patronyme vient du père ou de la mère, où de la tante notamment en Hollande où les moeurs sont spécialement relâchées. Mais je m’égare. Bref, le père Le Maire tenait son nom de ses ancêtres en Wallonie où le maire s’appelle le bourgmestre.

Très tôt et encouragé par son père, Jacob Le Maire fut très vite attiré par la mer, mais en bon Anversois renâclait à donner de l’argent aux Hollandais dont la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales réclamait un droit de passage au Cap de Bonne Espérance et par le détroit de Magellan ce qui ne représente aucun intérêt. Il devra s’armer de patience puisqu’il fera toutes ses découvertes durant l’année 1616 qui fut l’année de sa mort, faisant sienne la devise : partir c’est mourir un peu.

Après avoir réussi à convaincre les commerçants de la ville de Hoorn de leur payer deux navires, Jacob Le Maire fait sa première découverte le 16 janvier 1616 : le Kaap Hoorn que les perfides anglais s’empressèrent de rebaptiser Cap Horn. Salaud d’Anglais. Grâce à une géographie particulièrement propice dans la région; il en profite pour découvrir quelques jours plus tard le Détroit Le Maire.

Au printemps de la même année, Le Maire arrive en Océanie où le nombre d’îles est lui aussi propice aux découvertes. Il découvre donc les îles Le Maire, au large de la Papouasie. Ces îles abritent des volcans dont certains sont encore en activité, notamment le Bam et le Glup Glup.

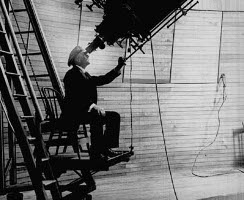

Le Maire en tongs

Mais la plus grande découverte que fit Jacob Le Maire même si sa famille n’en revendiqua pas la paternité fut l’invention des tongs. Il faut savoir que Jacob Le Maire, avait un léger défaut il refoulait des pieds. Le seul remède qu’il avait trouvé juqu’à consistait à manger force ails et oignons qui ne changeait en rien l’odeur de ses pieds mais qui détournait l’attention. Il ne pouvait quitter ses bottes qui avec l’humidité et la chaleur aggravait d’autatn le problème. A l’odeur pestilencielle naturelle de ses pieds s’ajoutait la macération d’une telle puanteur que le plus fétide des fromage corse s’inclinerait en guise de respect. L’odeur atteignait un tel paroxysme que plusieurs tentatives de mutinerie éclatèrent. Jacob ne dut son salut que grâce aux subtiles tortures qu’il puisait dans son exemplaire du martyrologe romain, et qu’il infligea aux mutins Ce fut une distraction qui dura certes un temps mais l’équipage grondait toujours et la source putride était toujours là.

Soucieux de préserver son équipage il se résigna à se promener nu-pieds, malgré les multiples échardes s’enfonçant dans ses pieds. Les bottes servaient à protéger la réserve d’or d’où s’échappaient des effluves qui tenaient éloignés les plus cupides des matelots. La traversée prit une tournure routinière.

La région étant particulièrement riche en soles-langues qui faisaient le bonheur des marins habitués habituellement à des poissons moins fins. C’est en traversant le pont , qu’il glissa sur une des soles dont le pont était jonché. En glissant son gros orteil alla se coincer dans les branchies du poisson. Il vit alors que la sole restait fermement accrochée par son pouce malgré la peau visqueuse du poisson. Il ne se résigna pas à utiliser le mot sole qui désigne la semelle en Anglais — raclure d’Anglais — mais le mot tong qui désigne la semelle en Néerlandais.

Il venait de faire cette brillante découverte, lorsqu’il aborda le 1 mai 1616 un ensemble d’îles encore inconnues et non répertoriées, chaussé de ses tongs, il décidé de nommer cet ensemble les îles Tonga.

Le Maire meurt

Malheureusement, Jacob Le Maire fut arrêté au mois d’octobre et mis aux arrêts par des agents de la compagnie néerlandaise qui le mirent aux arrêts. Il mourut avant de revenir au pays le 31 décembre 1616. Son père furieux intenta un procès à la Compagnie et obtenu la réparation qu’il attendait : le remboursement des navires et de leur cargaison.

On lui reconnut le détroit Le Maire, la découverte du Kaap Hoorn, le Détroit Le Maire ainsi que la découverte des îles Tonga mais la paternité de son invention qui allait devenir un phénomène mondial lui échappa.

Le perfide anglais n’hésite pas à affirmer sans vergogne que le mot tong vient de l’anglais thong. Enflure d’Anglais. C’est totalement faut car thong (qui se traduit par lanière) désigne le string (qui se traduit par ficelle) qui reste cependant aussi une formidable invention. À bout d’argument, il arrive à l’Anglais de tenter de justifier le nom de cette invention du nom de la sole en anglais : tongue sole. Ordure d’Anglais.

Post-Scriptum pour briller en société

Les Québécois prompt à se poser en défenseur de la langue française alors qu’ils utilisent le verbe checker désignent la tong par gougoune, tandis que les belges les désignent claquettes.